»Records, besides the fact that their production makes them cost-prohibitive to the majority of the population, tend to be rather inflexible and static.

(Hal Mcgee in Cassette Mythos, S.VIII)

They are meant to be mass-produced items with hundreds, thousands, or millions of identical copies with the same content. By their nature they are limited to being a consumable item, with no interaction from the listener; they are etched in stone, rather like monuments or edifices.«

Eine Schallplatte ist eine Schallplatte ist eine Schallplatte – das Zitat am Anfang dieses Textes stammt aus einem (übrigens sehr guten) Buch über die Tape- und Cassettenkultur, welches 1992 von Autonomedia veröffentlicht wurde. Der Tenor, der sich durch das ganze Buch zieht und die Hauptargumentationslinie pro Cassette und contra Tonträger (LP/CD): Cassetten können immer eine Art Prozess dokumentieren, der nie abgeschlossen sein muss – vgl. die Mail-Art-Szene bzw. Musiker, die ihre Tapes austauschen und gegenseitig Material zur Verfügung stellen, um Joint-Venture-Releases zu veröffentlichen: Gemeinschaftsprojekte, obwohl sich die Musiker noch nie in ihrem Leben begegnet sind und z.T. auch nie begegnen werden.

Es gibt genügend Beispiele für solche Projekte: »Distruct« von P16 D4 (Distruct = Distant Structures), der Trax-Sampler »Anthems«, »Le Journal Sensationnel« aus dem Hause Illusion Production, die Merzbow-S.B.O.T.H.I.-Kollaboration auf Extreme Records – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Der Ton des Buches ist ein überwiegend euphorischer, optimistischer Blick auf eine Tonträgerkultur abseits der alles einzwängenden Tentakel des Polypen Industrie. Dem Tonträger als Konsumgut wird in dem Buch der Tonträger als Medium, das für alle verfügbar und wiederbenutzbar ist, gegenübergestellt. Nur: trifft das einzig und alleine auf die Cassette zu? Oder anders formuliert: auf die Cassette trifft einzig und alleine zu, dass jeder, der ein Cassettendeck zuhause hat, sofort ein Original-Tape produzieren kann, während wohl kaum einer eine originale 7″ oder 12″ herstellen kann (in jüngster Zeit kommt die Möglichkeit dazu, selbst CDs zu brennen – allerdings liegen die Kosten dafür noch jenseits einer Erschwinglichkeit für breitere Bevölkerungsschichten).

Gut, ich kann also ohne große Probleme ein Tape herstellen – was nicht oder nur kaum für eine 7″, 12″ oder CD zutrifft. Ein Hauptkritikpunkt in den Ausführungen von Hal Mcgee ist aber die von ihm aufgestellte Behauptung, Schallplatten seien »rather inflexible and static«, »etched in stone« mit »no interaction from the listener«. Bullshit!

Wer heute einigermaßen Wert auf Musik legt – auf Musikgenuss besser gesagt – der investiert nicht nur immer wieder kräftig in den Ausbau seiner Tonträgersammlung, sondern natürlich auch in die Abspielgeräte. Die müssen – immer noch weit jenseits von irgendwelchen High-End-Teilen, die man meistens in solchen Wohnzimmern findet, wo die Sorgfalt bei der Auswahl der HiFi-Komponenten dem Geschmack bei der Auswahl der goutierten Tonträger diametral gegenübersteht – immerhin ein relativ ungestörtes, solides Hörvergnügen bereiten. 1000 DM für einen Verstärker, Plattenspieler oder CD-Player sind wahrscheinlich noch niedrig angesetzt.

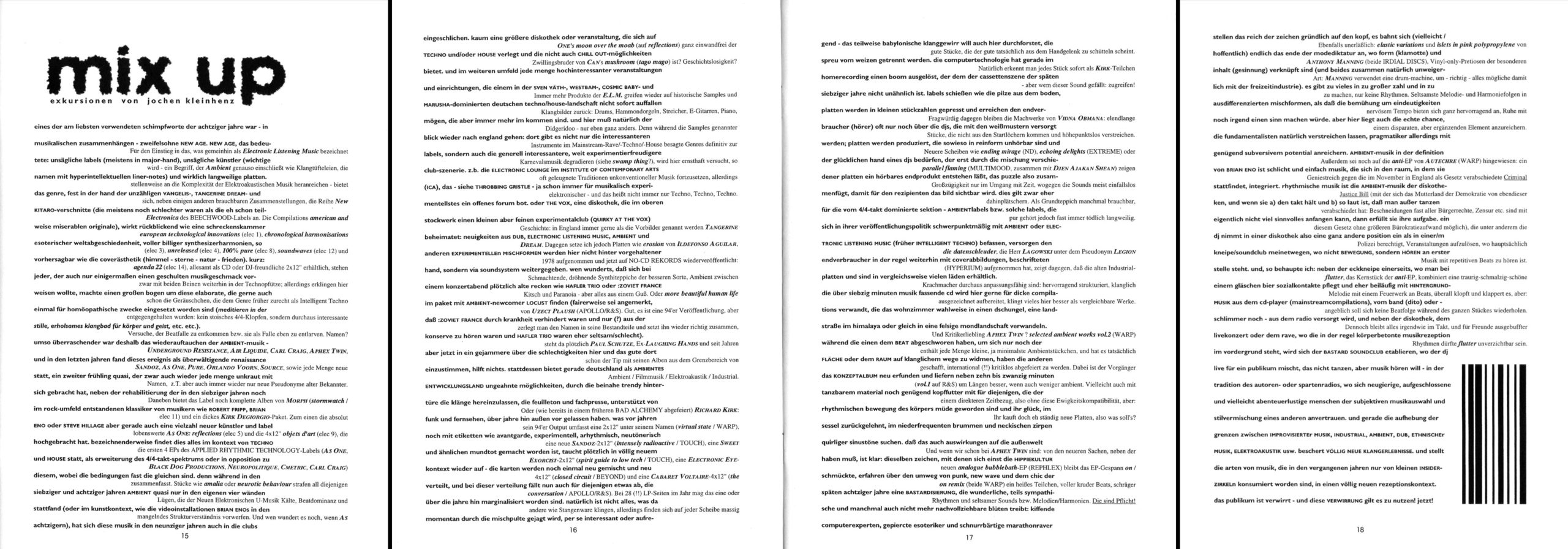

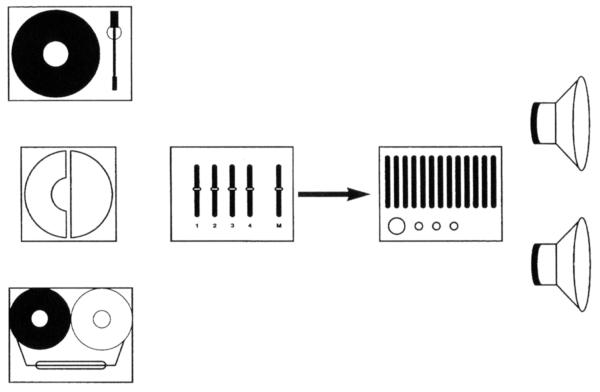

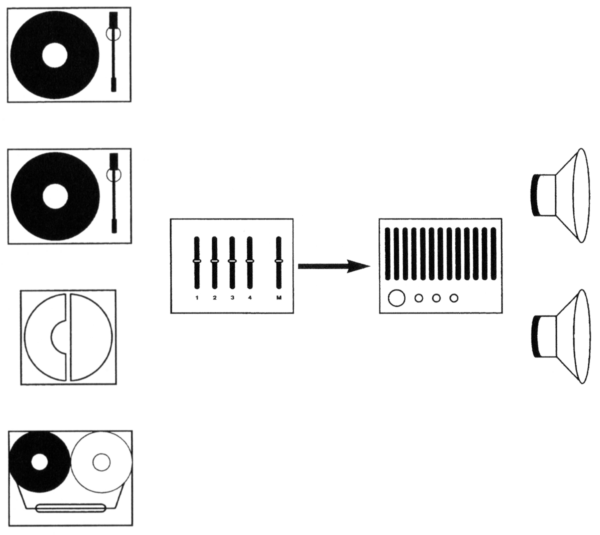

Der Tonträger (hier: LP, CD oder Magnettonband bzw. Audiocassette) wird auf dem entsprechenden Gerät abgespielt. Das Ton-Signal wird in den Verstärker geleitet, der es über die im Raum aufgestellten Lautsprecherboxen hörbar macht.

Es ist natürlich Quatsch, jetzt mit Rechnereien anzufangen, wieviel welche Komponente kosten darf oder soll – es geht mir vielmehr darum zu zeigen, dass mit geringfügigen Investitionen und nicht etwa durch die Anschaffung teurer, komplizierter Apparaturen eine Basisausrüstung zu haben ist, die die liebgewonnene eigene Stereoanlage im Handumdrehen in ein eigenes Soundsystem umwandeln kann. Dieses Soundsystem taugt nicht nur dazu, stundenlang Musik aufzulegen und Übergänge zu schaffen zwischen den einzelnen Stücken (also die – oft unfreiwilligen – Pausen auszublenden), Alben neu zu kombinieren oder eigene Mix-Cassetten mit den favourite tunes in one go aufzunehmen; dieses Soundsystem gibt jedem einzelnen die Möglichkeit, den etwas blauäugigen und kaum auf den Status Quo (im Umgang mit Tonträgern) bezogenen Satz von Hal Mcgee zu widerlegen. Und das immer und immer wieder.

Wer wie ich von aktiver musikalischer Vorbildung weitgehend unvorbelastet ist und Tonträger immer als souveräne, fertige Erzeugnisse von Künstlern gesehen hat, der wird sich eine Notwendigkeit zur Weiterverarbeitung auch nicht durch plausible, logische Argumente erklären lassen. Wer kauft schon einen Picasso, um dann mit dem Filzstift selbst noch darauf herumzuschmieren. Und – um die Gegenargumente noch weiter anzureichern: was müssen das für schlechte Platten sein, dass man die noch nachbearbeiten muss, um wenigstens ein halbwegs hör- und genießbares Endprodukt zu erhalten?

Niemand – mich selbst eingeschlossen – der Platten nicht nur abspielt, sondern auch vermischt, wird behaupten wollen, seine Mix-Arbeit sei den Fertigkeiten des Musikers, dessen Produkt zum Mixen verwendet wird, ebenbürtig oder gar überlegen – selbst Platten, die nur monotone Beatfolgen enthalten und schon bei der Herstellung darauf ausgelegt sind, später mit anderen Platten gemischt zu werden, widerlegen diese These nicht.

Das hinzugefügte Mischpult erweitert diese Stereoanlage bereits um die Option, mehrere Geräte zur Wiedergabe von Tonträgern gleichzeitig als ein Signal an den Verstärker weiterzugeben. Die handelsüblichen HiFi-Verstärker ermöglichen in der Regel nur die Wiedergabe einer Quelle.

Wenn ich beispielsweise aus Autechre, Brian Eno, Gregorianischen Chören, Maschinengewehrsalven und Morton Feldman ein Soundstück konstruiere, das in sich schlüssig ist, so bedeutet das nicht, dass es den Originalen absolut überlegen ist. Es mag für einen Moment besser sein – so wie mir heute dieses, morgen jenes Stück eines Musikers besser gefällt – aber diese Einschätzung unterliegt ausschließlich subjektiven Kriterien. Die Aura eines Stückes, die Aussage, die Spannung, die Dynamik und das Feeling – oder die Abwesenheit derselben – können immer nur partiell verändert werden. Ein Klavierzitat, ein unterlegter Beat oder ein Schrei werden immer bleiben, was sie sind.

Die Kombinationsmöglichkeiten hingegen können immer wieder andere Stimmungen schaffen – in sich stimmige Klanglandschaften, die neu oder anders klingen als die verwendeten Originale. Dies spricht jedoch niemals gegen Originale oder Mixe. Wer Tonträger mischt, weiß natürlich auch, dass ohne Musiker bzw. ohne kreative, originäre Arbeit keine Tonträger vorhanden wären. Ich erwähne also nicht deshalb eine fehlende musikalische »Vorbelastung« meinerseits, um damit eine Arroganz gegenüber den bloßen Material-Lieferanten für meine Mixe zur Schau zu stellen, sondern um auf eine auf Naivität basierende Experimentierlust zu verweisen. Mein größter Respekt gehört weiterhin uneingeschränkt den Musikern und originären Produzenten von Klängen – deren Arbeit, deren Werke und deren Platten mich schließlich an den Punkt gebracht haben, an dem ich heute bin.

Es scheint mir notwendig, auf diese Umstände hinzuweisen, da ein sehr lesenswertes Buch zum Thema, »DJ Culture« von Ulf Poschardt, in seiner Faszination für das Sujet sich oftmals dazu verleiten läßt, die Mixtechnik eines DJ zu überhöhen. Der Autor, der ansonsten eine recht umfassende und informative Geschichte zum Thema liefert, die sich auch für Laien über weite Strecken als unterhaltsam erweist, übersieht sehr oft, dass es natürlich hin und wieder nichts Schöneres geben kann, als ein überragendes DJ-Set geliefert zu bekommen. Gerade der tanzende Körper mag in Extase geraten ob der tollsten, wildesten Mixe (und Rigobert Dittmann bemerkte neulich sehr treffend in einem Gespräch, dass es doch sehr sonderbar ist, wie Disko-Musik in den 1990ern so zum Thema werden konnte in gerade den Kreisen, die noch vor kurzem darob verächtlich die Nase gerümpft haben), und gegen Party (die nun mal nicht mit einem Hafler-Mix zu bewerkstelligen ist …) will ich wirklich nichts sagen – Tatsache ist jedoch, dass die meisten dieser Stücke ihre Qualitäten wirklich nur im Mix entfalten und, pur gehört, stinklangweilig, verkitscht und eine Beleidigung für den guten Geschmack sein können.

Gut, erwischt: Ich fahre in diesen Ausführungen natürlich zweigleisig – einerseits das Fordern von Inhalten und Bedeutungen durch Kombinieren verschiedener akustischer Informationen, also den Mix für den Kopf, andererseits das handwerklich perfekt mögliche Mischen endloser Rhythmen, zu denen der Kopf ein möglicherweise ambivalentes Verhältnis aufbauen könnte, während der Mix in erster Linie den Körper anspricht und zur Bewegung stimuliert. Das erklärt sich natürlich aus der scheinbar schizophrenen Situation, in der ich mich mittlerweile selbst befinde: in der Praxis überwiegen momentan House, Techno und andere Zutaten für den dominant-rhythmischen Mix, theoretisch offenbaren sich aber in der Vermischbarkeit aller Tonquellen oder zumindest weniger homogenen Genres mehr Ansätze, dieses Phänomen greifbar zu machen. Und ein Phänomen ist es: ich bin mit Sicherheit nicht der einzige Bad Alchemy-Autor, dessen Verhalten als Tonträger-Käufer von einem passiven (also rezipierenden) Zustand in einen aktiven (die Performance von Tonträgern einschließende) übergegangen ist. Vergleiche hierzu z. B. die Beiträge von Lutz Schridde.

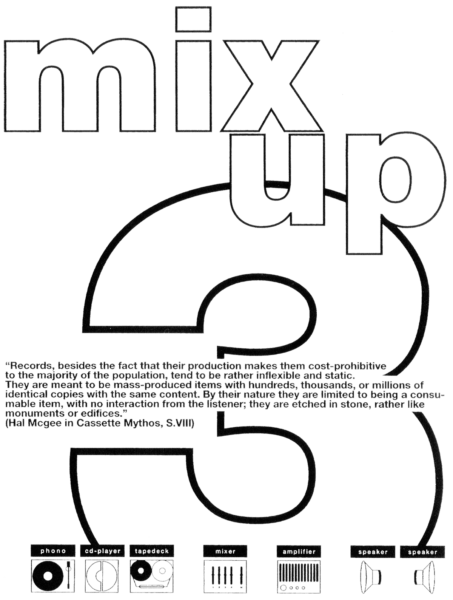

Vier Abspielgeräte (hier: zwei pitchbare Plattenspieler, ein CD-Player und ein Walkman als Tapedeck) sind an ein Mischpult angeschlossen.

Dieses Mischpult verfügt über fünf regelbare Eingänge, einen regelbaren Ausgang (in den Verstärker), einen zweiten Ausgang (der nicht regelbar ist, sondern lediglich die eingehenden Signale addiert) sowie eine Vorhörmöglichkeit über Kopfhörer. Diese ist sowohl in der Lautstärke regelbar als auch fähig, die einzelnen Kanäle und den regelbaren Ausgang abzuhören.

Zusätzlich sind die fünf Kanäle für die Eingangssignale doppelt belegt, das heißt man kann bis zu zehn eingehende Signale über das Mischpult aufnehmen: viermal Mikrofon (mono), viermal Line (CD-Player, Tapedeck, Tuner o.ä.) und zweimal Phono. Die Signale, die über die Line- und Phono-Eingänge anliegen, werden als Stereosignal aufgenommen und weitergegeben.

Und bei meinem letzten Besuch in Köln konnte ich verwundert und erfreut feststellen, dass Leute aus dem Eentenpfuhl/a-Musik-Umfeld regelmäßig »Selten gehörte Musik« präsentieren. Zwei Dinge sind hierbei für mich interessant: ein ausspruch von Georg Odijk (»Heute ist jeder DJ«), der die Vermutung nahelegt, dass es sich tatsächlich um ein derzeit grassierendes Phänomen handelt. Und die Tatsache, dass auch von Musikern, die als DJ arbeiten, wie es ja bei Odijk, Dommert und Konsorten der Fall ist, die Platten als Platten präsentiert werden (im Gegensatz zur Verwendung der Platte als zusätzlichen Effekt im Live-Konzert bei Otomo Yoshihide, Ensemble-Beiträgen von Christian Marclay oder David Shea, und auch im ansatzweisen Gegensatz zur Collagetechnik a la Negativland, Tape Beatles, John Oswald u.a.).

Bei alledem geht es natürlich auch darum, die Schwellenangst bei den Lesern, die sich immer noch nicht ganz schlüssig sind über meine Ausführungen, zu senken bzw. die Bereitschaft zur Aktivität zu erhöhen: woher wissen wir denn, dass nicht schon seit geraumer Zeit im obskuren Noise-Sektor nur noch recyclet wird? Gruppen wie Nurse With Wound haben in ihrem Werk immer wieder eigenes musikalisches Material mit offensichtlich geklauten oder zitierten Elementen kontrastiert, P16 D4 haben die Variation der Variation als Ausgangsmaterial für erneute Variationen genommen – und über mehrere, für sich den Anspruch des neuen erhebende Tonträger verteilt (um nicht zuletzt Live-Konzerte mit diesen Tonträgern zu bestreiten, diesen Konzert-Mitschnitt selbst wieder als Tonträger zu veröffentlichen – nicht ohne bereits eine weitere, überarbeitete Fassung hinzuzufügen). Kompliziert? Vielleicht …

Als Schlussgedanke folgender: Musiker aus allen Genres, von John Cage über Peter Brötzmann hin zu Negativland (um wirklich nur einige zu nennen) haben immer wieder nicht nur klangliche Unwägbarkeiten (Umweltgeräusche, kindliche Experimentierfreude oder Fremdbeiträge) in ihre Musik eingebaut, sondern auch die Einbindung der Zuhörer in den Entstehungsprozess propagiert. Mein Interesse an der Verwendung von Tonträgern zum Erstellen eigener Mixe ist mein unaufgefordertes Teilnehmen an einer Sache, die sich noch nie an doktrinärem Gebaren oder Einhalten von Regeln festmachen ließ, sondern eher durch das Gegenteil – und die nur selten explizit dazu einlädt.

Anhang

Ist es jetzt schon so weit, dass auch Bad Alchemy bzw. in diesem Fall das Mix up auf die Seite der Blätter und Artikel gewechselt hat, deren Aufmerksamkeit hauptsächlich dem Equipment und also dem Technikfetischismus gilt, die Grundlage all dessen aber, nämlich Musik, die uns berührt, verführt, verwirrt oder einfach nur unterhält, immer weiter aus dem Auge verliert? Nein.

Ich habe Fachterminologie vermieden: Input, Master, Feedback, Loop, Pitch, Bias, Cinch- oder DIN-Buchse – all das sind Begriffe, mit denen man sich auseinandersetzen kann oder nicht. Dieses Vermeiden von Begriffen resultiert nicht nur aus meiner offen eingestandenen Dummheit in technischer Hinsicht, sondern soll den Leser dazu animieren, sich ebenfalls abseits von Fachterminologie mit diesen Dingen zu beschäftigen. Für einen aktiven Musiker mag der Primitivismus meines Soundsystems erschreckend oder langweilig sein. Ich garantiere jedoch, dass sich hier bereits so viele Möglichkeiten auftun, dass es nicht nötig ist, in mehr zu investieren als ein einfaches Mehrkanal-Mischpult, welches für ca. 200 DM bereits in der Ausstattung dem von mir beschriebenen ebenbürtig ist (ich verwende ein Vivanco-Mischpult MX720, Preis ca. 250 DM; Zwei-Kanal-Mixer sind bereits für weniger als 100 DM zu haben).

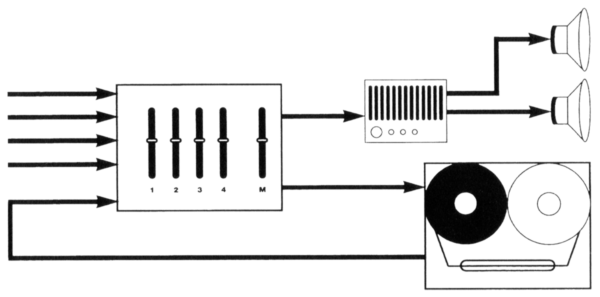

Der Aufbau meiner HiFi-Anlage im Detail: Der eine (regelbare) Ausgang des Mischpultes führt die anliegenden vier primären Tonsignale in den Verstärker und macht so den Mix akustisch wahrnehmbar.

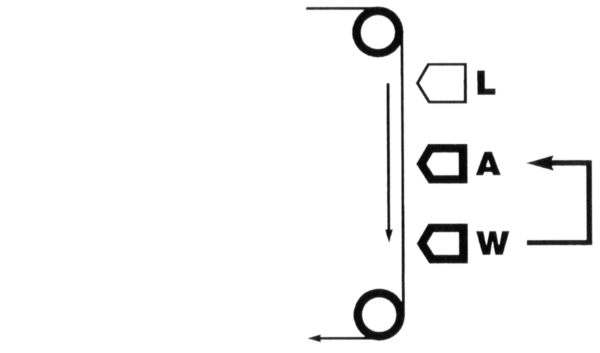

Der zweite Ausgang, an dem ebenfalls alle Signalquellen anliegen, führt in ein Cassettendeck, mit dem ich den jeweiligen Mix mitschneiden kann. Wenn ich mitschneide, erlaubt mir die Drei-Kopf-Technik des Decks (nach dem Löschkopf passiert das Tonband zuerst den Aufnahme-, dann den Wiedergabekopf – im Gegensatz zu Zwei-Kopf-Decks, wo ein Tonkopf sowohl für Aufnahme als auch Wiedergabe des Tonsignals verantwortlich ist, jeweils aber nur eine Funktion erfüllen kann) das zeitlich leicht versetzte Tonsignal (die zeitliche Versetzung wird durch die räumliche Trennung der Köpfe bewirkt) über den fünften, noch freien Kanal als sekundäres Tonsignal mit den vier primären Tonsignalen zu mischen.

Es entsteht ein sehr einfacher, aber (durch die Regelbarkeit der einzelnen Kanäle) gut variierbarer Klangeffekt – eine Art Delay, welches leicht eingestreut dem Gesamtklang eine metallene, hohle Färbung gibt, massiv verwendet jedoch zu völliger Verzerrung bis hin zum stehenden Frequenzstakkato führt.

Neben der Möglichkeit, über pitchbare, d.h. in der Geschwindigkeit fein regelbare Plattenspieler, Tonträger nicht in der Originalgeschwindigkeit abzuspielen, ergibt sich bereits eine weitere Verfremdungsmöglichkeit des Tonsignals – und das ohne die Anschaffung eines speziellen Effektgerätes.

Das Drei-Kopf-Deck musste ich mir vor kurzem kaufen, da mein altes Tapedeck nun endgültig den Geist aufgegeben zu haben scheint. Ein solches Drei-Kopf-Deck ist bereits ab 550 DM zu haben (in meinem Fall DRM740 von Denon), liegt also preislich ebenfalls im unteren Bereich (und ist auf dem Markt überhaupt keine seltenheit, sondern ab einer Preisklasse von 1000 DM aufwärts sowieso Standard – die Trennung der Köpfe ist dazu gedacht, die Vormagnetisierung des Tonbands mit dem Bias-Regler über eine Hörkontrolle zu optimieren).

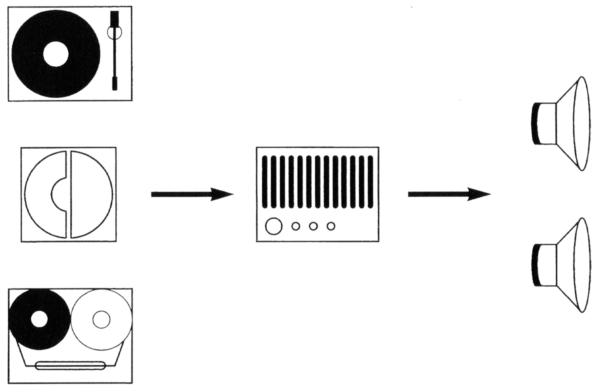

Das Tonband passiert den Löschkopf L, der es entmagnetisiert und vorhandene Signale löscht. Am Aufnahmekopf A liegt das aufzunehmende Signal an, am Wiedergabekopf W kann es abgegriffen und wieder an A angelegt werden.

Die Pfeile zeigen die Laufrichtung des Tonbands.

Bleibt die Frage nach Sinn und Zweck pitchbarer Plattenspieler. Dazu folgendes: der Pitch-Regler ermöglicht es, die grobe Geschwindigkeitsvorwahl (33 oder 45 rpm) noch einmal um jeweils ±8 Prozent fein nachzujustieren. Für das Mischen von Sounds ist eine solche Feinjustierung oftmals vernachlässigbar, für das taktgenaue Mischen von Rhythmen unerlässlich. Der Klassiker unter diesen Plattenspielern ist der Technics 1200 MK II bzw. der Technics SL 1210 – robuste, zuverlässige, exakte Abspielgeräte ohne Schnickschnack, die sich in Diskotheken ebenso durchgesetzt haben, wie sie im Heim-HiFi-Sektor die billigste Variante von High-End darstellen. Nach dem Betätigen der Starttaste erreicht der Technics bereits in Sekundenbruchteilen seine genau justierbare Geschwindigkeit und hält diese ohne nennenswerte Gleichlaufschwankungen. Und läuft. Und läuft. Und läuft.

Electric Café kann überall stattfinden – mir gefällt der Gedanke, einen Ort zu schaffen, der sich durch Konzepte und nicht durch reale Räume definiert. Dieses Prinzip des »Club im Club« ist in England sehr weit verbreitet und bietet den Vorteil relativer Flexibilität. Meine Erfahrungen zeigen, dass in Deutschland ein solches Prinzip nur ansatzweise verfolgt wird und ein Club scheinbar immer auch an einen (festen) Ort gekoppelt sein muss. Warum?

Allerdings schlägt ein solcher Technics-Plattenspieler mit Anschaffungskosten von rund 1000 DM zu Buche – meistens noch ohne Tonabnehmer-System. Wer also gleich zwei dieser Geräte braucht (und es empfiehlt sich, zwei identische Geräte zu verwenden), kann sich bei den Nachbauten umschauen. Plattenspieler mit dem gleichen Handling, wenn auch weniger exakt in der Laufgeschwindigkeit und anfälliger für Schwankungen, gibt es bereits ab 300 DM (inklusive System). Sie sind leichter, verfügen oft über einen Riemenantrieb und lassen sich nicht ganz exakt über den Pitch justieren – alles Faktoren, die immer wieder Korrekturen am Gleichlauf nötig machen. Aber: für Einsteiger eine lohnenswerte Alternative zu den merklich teureren Technics-Plattenspielern (ich verwende ein paar Plattenspieler von Monacor, DJP120: riemengetrieben und wahrscheinlich das billigste auf dem Markt – aber mit der Möglichkeit, Ungenauigkeiten beim Antrieb noch einmal separat auf einen Nullwert einzustellen – immerhin!).

DJK, als Kürzel für »Deutsche Jugend-Kraft« immer wieder gerne bei Sportvereinen verwendet, ist lediglich die Kombination des Wortes DJ mit meinen Initialen JK. Das Logo (erster Entwurf) spielt ästhetisch natürlich ganz und gar mit der Erwartungshaltung bzw. den Klischees, die gegenüber »Techno« vorherrscht bzw. von Techno selbst transportiert werden.

Ebenfalls immer häufiger trifft man auf pitchbare CD-Player, die in Handling und Bedienung mit den genannten Plattenspielern konkurrieren wollen. Insofern nicht schlecht, als es heute natürlich nicht mehr alle Tonträger in allen Formaten gibt. Dennoch: der Hauptunterschied bleibt die direkte Eingriffsmöglichkeit auf den Plattenteller – beim CD-Player kann so etwas immer nur simuliert werden über Drehrädchen u.ä. Dazu kommen natürlich solche einfachen Finessen beim Plattenspieler wie das Abspielen auf falscher Geschwindigkeit (33 statt 45 rpm – mit der Einheitsgeschwindigkeit des CD-Players nicht machbar), das Rückwärtslaufenlassen der LP oder – was niemals beim CD-Player der Fall sein kann – das Arbeiten mit Endlosrillen (intendierten oder selbstgeschaffenen). Dennoch hat natürlich auch mancher CD-Player ihm eigene Vorzüge: der von mir verwendete Technics SL-PG400A (Preis unter 400 DM) verfügt z. B. über eine A-B-Funktion, d.h. dass ich Anfangs- und Endpunkt einer beliebig langen Musiksequenz festlegen kann und der Player diese immerzu wiederholt. Eine Art Prototyp der modernen Digitalsampler, allerdings sehr ungenau in der Arbeitsweise und nur bedingt einsetzbar. Diese A-B-Funktion findet sich aber an sehr vielen CD-Playern, und ihre Genauigkeit hängt von der jeweiligen Marke ab (der CD-Player einer Bekannten beispielsweise kann taktgenau »samplen«).

Also: einfach mal ausprobieren …

Ursprünglich erschienen in Bad Alchemy #27, 1996.

Bad Alchemy Website …

Anm.: Die Rechtschreibung (und Groß-/Kleinschreibung) wurde minimal angepasst. Die Abbildungen habe ich übernommen, damit es nicht gar so textlastig wird – hat heute (2020) überhaupt noch jemand eine klassische Stereoanlage? Wohl kaum …